サッカーやフットサルでの代表的なスポーツ障害や怪我

サッカーやフットサルは、ダッシュや方向転換、ヘディングやボールキープのためのジャンプやスライディングといった急激な動作が多く、接触プレーも多いために怪我やスポーツ障害が起こりやすいスポーツです。キーパー以外は、手をあまり使わないため、サッカーに起こりやすい怪我や障害は下肢部に集中しているのが特徴です。

下記にサッカーやフットサルに多い怪我・スポーツ障害をご紹介いたします。

例1大腿部肉離れ

肉離れは急激な動きや無理な動作によって、筋肉が過度に伸ばされ、裂けることによって起こります。サッカーでは、ハムストリングス(太ももの後ろの大腿後面)に発生しやすく、大腿前面、ふくらはぎ、などに起こった患者さんもよく来院されます。

受傷直後にはRICE処置が有効です。軽度の場合は軽い保護と支持のみで、引き続きスポーツ活動することが可能です。その場合は活動時に筋肉痛と間違えやすいため注意が必要です。筋肉痛であれば、「筋肉痛は運動で治せ」といった感じで患部のケアを気にせず運動する方が多いと思いますので、軽度の肉離れだった場合、悪化してしまう危険があります。肉離れの場合、原則として2週間程度は歩行以外の下肢への荷重刺激を避け、損傷筋の伸展による筋力強化は見合わせるようにした方がよいでしょう。

肉離れの予防としては、十分なストレッチ・体操を行うことと、疲労の蓄積を防ぐことなどがあげられます。

例2打撲・チャーリーホース

チャーリーホースとは、大腿部前面の筋肉への打撲傷とその後の筋肉硬直のことです。サッカーやフットサルは、接触プレーが多く、打撲がよく起こります。強い打撃が加わり、筋肉が骨の硬い表面と打撃の間に挟まれてしまうことで起こります。

痛みや筋肉内での内出血、腫れなどの症状が見られます。プレー中は、集中しているため、軽度であれば受傷直後気づくことなく選手はプレーを続けることができます。練習や試合の終わり頃になって筋肉の深部に痛みを感じるようになります。応急処置としては、屈伸体操などで痛みがなければRICE処置が有効です。痛みがある場合はムリに膝を曲げたりしないようにします。受傷直後は気がつかないことが多い傷害のため素早い対応が必要です。

痛みがなくなれば患部のストレッチを行い、関節の可動域が正常範囲に戻ったことを確認し筋力強化を行っていくようにします。痛みを我慢して運動を続けるとは骨下性筋炎に移行する危険性があるので十分注意するようにしましょう。

例3捻挫

捻挫(ねんざ)とは、指や足首・手首といった関節をひねり傷める時に起こります。関節には大事な組織が多く集まっています。筋肉や腱、靭帯、関節包などの組織をひねった時に傷めてしまう症状を「捻挫」と呼んでいます。

サッカーやフットサルでは、急な方向転換やジャンプ、ボールをキックするなど、特に足首の捻挫が多いですが、関節部分であればどこにでも起こりえます。

関節を構成している重要な組織である靭帯が、ひねった時に伸びたり切れてしまったり、ひどい症状の時には骨折してしまっていたということもあります。「ひねっただけだから」と捻挫を軽く考えず、痛みや腫れがあるなら早めの診断をおすすめいたします。

応急処置としては、RICE処置が有効です。無理に足首を回すストレッチなどはしないようにしましょう。

例4疲労骨折・ジョーンズ骨折

疲労骨折とは、同じ部位に小さな力が繰り返し加わることによって、該当部位の骨にひびが入ってしまったり、折れてしまったりする骨折のことをいいます。一度に大きな衝撃が加わることで生じる骨折と区別して、疲労骨折と呼ばれます。

疲労骨折の多くは、動作を支える下肢にみられますが、その中でもふくらはぎの部分と足に生じるのが大半です。足の骨では中足骨に一番起こりやすく、特に小指の中足骨にみられる骨折のことを発見者の名前をとってジョーンズ骨折と呼びます。サッカー選手は特に下腿をよく使うため多くみられます。

疲労骨折は症状が急激に現れず、少しずつ痛みが慢性化していきます。発生当初は、急な衝撃を受けたわけではないため普通の骨折と違い、レントゲンにもうつりにくく、気づかずに痛みがあるまま競技を続ける選手も多くなってしまいます。レントゲンで疲労骨折が確認できるのが3週間~6週間程度といわれています。

痛みを我慢してプレーを続けることで疲労骨折が完全骨折になってしまったり、偽関節(関節部ではないのに関節みたいになってしまうこと)になってしまうこともあるので痛みが続く場合は、原因となる運動をしばらく休むことが必要です。RICE処置を行い、医療機関を受診し疲労骨折かどうかを確認してから、その後の対応を決定していく必要があります。

例5靱帯損傷

大きな力が加わることにより、靱帯に損傷を受けることをいいます。特に膝には、4つの靭帯があり、場所によって、内側側副(ないそくそくふく)靭帯、外側(がいそく)側副靭帯、前十字(ぜんじゅうじ)靭帯、後(こう)十字靭帯に分けられます。

サッカーでは、選手同士の接触が多いコンタクトプレーですので、前十字靭帯や内側側副靭帯の損傷が起こりやすいです。半月板を損傷することも多く、大きい怪我ですので、治療・復帰に時間がかかります。

靱帯損傷の治療では、まず外科的治療が必要です。その後、当院ではリハビリや早期回復へのサポートをしています。

例6フットボーラーズアンクル

フットボーラーズ・アンクルとは、足関節の底背屈運動が強制され、骨同士が衝突して起こるスポーツ障害のことです。欧米では古くから知られ、サッカー選手に起こりやすい足関節の障害です。別名、足関節(前方、後方)インピンジメント症候群、衝突性外骨腫等とも呼ばれています。足の甲でのキック動作で足関節の底背屈運動が強制され、足関節の骨同士が衝突により起きるスポーツ障害です。

足首の柔軟性が低いとリスクが高くなるため、予防としてストレッチングを十分に行う事が大切です。また、足首捻挫の治療が不完全だったり、繰り返される足首捻挫による足関節の不安定性がみられると、関節内へのストレスを高めてしまいます。しっかり治療する事や、テーピングやサポーターを利用して、不安定性をカバーする事が予防につながります。

例7シンスプリント

シンスプリントは、急な発進と急ブレーキを繰り返すスポーツでかかりやすく、サッカーやバスケット選手に多い障害です。

すねの骨の内側に鈍い痛みが生じます。症状が悪化すると、難治化し、プレーを長期的に休養する必要が出てきたり、手術が必要になる場合もあります。初期段階でのケアが重要です。どうしても出場したい試合がある場合などには、テーピング療法で患部へのストレスを軽減し、プレーを可能にすることも出来ますが、根本的な治療が大切な症状ですので、早期に病院または当院にて受診ください。

サッカーの怪我や症例に経験豊富なまつさか整骨院

サッカーは、接触プレーが多く怪我やスポーツ障害が起こりやすいスポーツです。足首、脛(すね)、膝、ふくらはぎ、太ももの肉離れ、靱帯損傷など、練習や試合に影響の出てしまう怪我がつきものです。

まつさか整骨院では、そのような怪我をした場合、まずは病院(整形外科)にてレントゲン撮影と治療をおすすめしています。なぜなら、国家資格のある整骨院でも、レントゲンや外科手術は行うことはできず、精密な検査により治療やリハビリのプランを立てるためです。

ただし、本格的に競技をされているサッカー選手の方の場合、病院とは別に当院でもご相談されることを強くおすすめいたします。特にそれがサッカーのプレーによる運動機能障害である場合、ただ病院にかかるだけの場合と、当院も利用されるのでは試合復帰までにかかる時間と、復帰後の肉体的パフォーマンスに大きく差が出てしまいます。

なぜなら、ほとんどの病院や整骨院は、サッカーという競技のことを気にしていないからです。

もちろん治療に関しては専門家でありプロフェッショナルですが、「ただ、時間をかけて万全の状態に治す」、「怪我をする前にの状態に治す」のと、「復帰までのタイムスケジュールを計画して、怪我をする以前よりさらに良い結果を出すことを目的に、元の状態以上に治す」のとでは、選手の将来に大きな差が出てしまいます。

当院は、フットサルチームのヴェルデラッソ松阪さんや三重高校のサッカー部のトレーナーを長年に渡り務めるなど、サッカーに関する知識に自信があります。

理由当院でスポーツ障害や怪我の治療を受ける5つのメリット

- 練習や試合復帰までをスケジュール化し早期回復をサポート。

- 怪我の予防策、回復トレーニングを徹底指導。

- 様々なスポーツに関する情報があるため、多様なプレー・トレーニングに関するアドバイス。

- ポジション別に怪我の原因を突き止め、正しいフォーム指導による再発防止・パフォーマンス向上。

- 症例によって、各種保険が適用できます。

違い同じサッカー選手の怪我でもポジション別に治療法は違う?

サッカーのプレイ中、もしくは練習中に怪我を負った場合、同じ怪我や障害でも治療方法やリハビリ、プレー復帰までのスケジュール・プラン作りは患者さん一人ひとりによって、微妙に、しかし確実に違いが出てきます。

たとえばサッカー選手で、たとえ同じ部位に、同じだけのダメージを負い怪我をしたとしても、試合復帰までに行うべき治療やリハビリには微妙な「違い」がポジションや年齢によって出てきます。

なぜなら、選手によって、ポジションも役割も、肉体的特徴も、プレースタイルも違うからです。

ほとんどの病院や整骨院では、「どの人も同じ治療」をするため、復帰後にサッカーでプレーするのに必要な、損傷していない部位までガチガチに固定されてしまい、筋力回復のための時間を大きくロスさせてしまう可能性もあります。

当院では、患者さん一人ひとりの状況を確認し、例えば、30歳の選手と成長期の10代の選手とでは、治療法やスケジュールを変えています。ポジションや人それぞれの身体の状態、怪我をするまでの状況、年齢による身体の特徴などを考慮してプランを立てています。

当院は、スポーツ障害や怪我の治療・リハビリ・回復後のサポートに力を入れているため、県外からの患者さんもいらっしゃり、症例データや症例治療の経験が豊富なですので患者さんに最適なプラン作りにより強くなり早期回復のサポートを可能としています。

例当院でのサッカーの障害や怪我の症例

-

左足関節痛小学生のサッカー部員 半年以上踵の裏側の痛み

サッカーをしている小学6年生の男の子が踵の痛みで来院されました。半年以上踵の裏側が痛くて、ひどい時は歩けなくなったそうです。

整形外科では、レントゲンでは異常がなし、問題ないとのことだったのですが痛みが続くので、もう一度診察してもらうと、座骨神経痛という診断をもらったそうです。他の整骨院に行ったが、暖めてもらったり、超音波を患部にあててもらったが良くならないため来院されたとのことです。

踵の痛みを観察すると、股関節、膝関節の緩みからふくらはぎの筋肉が緊張し、アキレス腱が緊張しそこが炎症を起こしていました。股関節と膝関節を締めるように矯正治療を行い、ふくらはぎの筋肉の緊張を取り、アキレス腱の痛みを取るために背筋の指導を行ったところ痛みは、3週間の通院で今では、サッカーの試合に復帰して、得点も決めたと喜んでみえました。

-

足の右第4指骨折小学生のサッカー部員 異常なしの診断でも痛む

小学5年生のサッカーしている男の子が来院されました。お母さんがいつもサッカーしている時に足をトントンして痛い痛いと言っているからと整形に行ったところ、レントゲン異常なし、MRI異常なし、筋肉痛ですねと言われたそうです。

それでも2月経ってもいつもサッカーした後に痛いというので、原因が違うのではと来院されました。直接、腿を触っても痛みなし、動かしても痛みなし。確かに異常はなさそうでした。しかし、お母さんがこの子本当にサッカーが好きで、痛くても休まないです、と言ってくださり、ピンときました。

エコーで太腿を見てみると、太腿の奥に再生血管がありました。これが、練習が激しくなると炎症を起こしていたくなる原因でした。原因を伝え、痛みの予防のための練習後のアイシング、筋肉のストレッチを伝えると安心しました、と喜んでいただきました。現在は痛みも少なく、通院を定期的に繰り返しサッカーはしっかりとプレーできています。

-

靭帯損傷東海1部リーグのフットサル選手

東海1部リーグでフットサルをしている30歳男性選手が来院。ゲーム中に相手選手をディフェンスして止めた時に足が伸びて受傷。歩くのが痛く、ボールも蹴れないとのこと。

エコーにて観察すると、内側の靭帯の損傷でした。靭帯の周りの筋肉のバランスをとり靭帯に負担がかからないようにし、腫れを取るのに鍼治療を行い、包帯にて固定を行いました。

怪我の復帰には、一ヶ月かかるということをお話しし、リハビリで筋肉をつけること、今の筋肉を落とさないこと、関節を締めること、この3点を説明し、現在復帰を目指し、来院中です。2度目の来院で腫れは引き、3度目の来院で歩行は無理なくできるようになりました。焦らず、再発のないように復帰をサポートしていきます。

-

腰の痛み小学校6年生のサッカー部員

小学校6年生の男の子来院。学校で馬跳びしてから腰の痛みが出た。今朝起きた時に痛みが強くサッカーをしているためサッカーに早く復帰したいとのことでした。

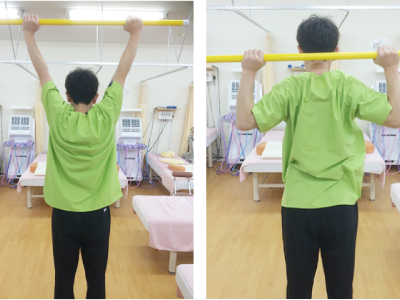

観察すると、腰の後ろに反らすのが痛みがありました。腰の筋肉には痛みがなかったのでお母さんは本当に腰痛いの?と言ってみえましたが、肩甲骨のあたりを観ると、動きが悪くうまく使えてませんでした。背中と首の矯正治療を行うと後ろに反る痛みがなくなりました。馬跳びをした時に肩と背中をひねっていたようです。