野球での代表的なスポーツ障害や怪我

野球選手に多いスポーツ障害は、野球肩や野球肘のように投球動作に起因する肩や肘に起こりやすいのが特徴です。その他、スイングや走り込みなど、体幹を使用するために足腰に痛みが出る方も多いです。接触プレーは、野手とランナーのクロスプレー時や野手同士の衝突時などに限られてはいますが、死球や接触による打撲などの怪我も考えられます。

下記に野球のプレーをしている方に多い怪我やスポーツ障害をご紹介いたします。

例1野球肘 - 肘の痛み

野球は球を投げる動作が多く、肘は投球動作によって負担がかかるため痛みが出やすい部位です。特にピッチャーは肘を酷使するため注意が必要です。肘の怪我は野球肘と呼ばれ、特に成長期の小中学生に多く見られます。野球肘には、原因や症状がいくつかありますので、対処法や治療法も違ってきます。

野球肘の種類

野球肘には、いくつかの種類があり、「休まずにストレッチなどをした方が早く治るもの」、「肘関節鏡などの手術により早期に試合復帰できるもの」など様々です。野球肘と診断されたから休んでいれば治りますというものではないのです。

肘に痛みが出たら、まずは早急に病院にかかり、どのタイプの野球肘かの診断が重要です。適切な治療方法を早く選択し開始することが大切です。

野球肘には、「外側型」「内側型」「後方型」「尺骨神経型」があります

外側型野球肘

「外側型野球肘」は離断性骨軟骨炎とも呼ばれます。肘の軟骨を痛めてしまうタイプの野球肘で、小中学生に多いのが特徴です。治療せずにプレーを続けると、肘の変形や曲げ伸ばしの障害が進行しやすく、将来を大きく左右してしまいます。

外側型野球肘は、早期に診断が必要なのですが、初期症状の時にはレントゲンでの発見が難しいために発見が遅れてしまう可能性があります。MRI検査による精密検査が力を発揮しますが、大きな病院での検査になるため、中々初期段階でそこまでやれないケースが多いです。

そこでオススメなのがエコー(超音波診断)です。患部をピンポイントで診断できることと、MRI検査のより格段に費用も安く素早く診断できるので効果的です。当院でもエコー検査が出来ますので、整形外科でのレントゲンでは異常が無いと診断されたのに痛みが続く場合はご来院ください。

内側型野球肘

野球肘で一番多いのが「内側型野球肘」といわれています。筋肉や腱が堅く肘関節を引っ張り続ける事が原因で、肘の内側の骨がはがれたようにレントゲンに写ります。こちらも成長期のお子さんに多いです。

成長期が終わった高校生から大人で、内側型野球肘で多くなるのが、肘の内側にある側副靱帯を損傷することによる痛みです。近年、プロ野球選手がトミー・ジョン手術を行ったニュースを聞くことがあると思います。側副靱帯の再建手術がこれにあたります。

内側型野球手術の治療法は、保存療法が基本です。無理をせず、筋肉や腱を柔らかくするストレッチをしたりインナーマッスルを鍛え、一定期間(3ヶ月から半年)は遠投や力強く投げる行為を控える必要があります。学生野球では、限られた期間での長期離脱となりますが、復帰後の将来のためにも、正しいフォームへの修正や身体を鍛え直す期間として我慢が大切です。当院では、再発しないため、より力強くプレーできるようにフォーム指導もしておりますので、ご相談ください。

後方型野球肘

後方型野球肘は、肘の裏側(後方)に痛みが起きる症状で、原因は二通りあります。上腕の裏の筋に引っ張られることにより、腱の炎症による痛みがでたり、骨が剥離する疲労骨折を引き起こすケース。または、投球時に骨と骨がぶつかることにより、骨がかけら上になったりコブ状になり、肘の曲げ伸ばしがし辛くなる後方インピンジメントという症状が起きるケースです。

後方型野球肘も保存療法が基本となり、自然治癒で回復するケースもあります。一定期間たっても改善しない場合は手術が必要となりますが、外側型や内側型ほどの大きな手術はしなくて良い場合もあります。早期での対処が大切なのは他の型と同様です。

尺骨神経型

尺骨神経型は、長年の投球動作により肘が変形したりすることで尺骨神経が圧迫されたり傷ついたりすることで痛みが起こります。内側の神経のため、内側型野球肘と分類されることもあります。こちらも保存療法が基本となり、ストレッチにより筋肉を柔らかくしたり、柔軟性を高めることや正しいフォームへの改善で経過良好になるか観察します。症状が治まらない場合は、手術が必要となることがあります。

例2野球肩 - 肩の痛み

古くから、投手の肩は消耗品と言われますが、野球でのスポーツ障害で多いのが肩に出る痛みです。野球肩は、肩の痛みや怪我の総称で、投球動作による肩の酷使が原因で起こる場合が多いです。肩を悪くすると選手生命に大きく影響しますので、初期段階での処置が非常に重要です。

野球肩には、腱板損傷や関節唇損傷など原因は様々ありますが、一番多いのがインピンジメント症候群だといわれています。投球時に肩の骨と骨がぶつかったり、筋を挟み込むことで痛みが出るのがインピンジメント症候群が起こる原因です。

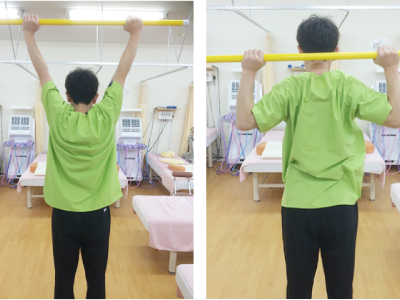

痛みや違和感が生じるため、精密な技術が必要な投手には特に影響が多きく、手術後も精密な感覚が戻らずに引退されるプロ野球選手もいます。予防が大切ですので、初期段階や痛みが出る前に正しいフォーム改善や肩の筋肉の柔軟性を上げたり、インナーマッスルを鍛えることが重要です。投球練習と比べると地道なトレーニングなためお子さんは嫌がる傾向にありますが、成長期から基礎をしっかりと身につけれるようサポートしておりますので、是非当院にご相談ください。

例3腰痛

野球は、打撃や投球動作時に腰を回転させる動きが重要なスポーツです。また、守備でもスタート動作を早く行える中腰の構えをキープしていると思います。棒立ちに比べて、中腰は腰で上半身の重みを支えるため負担がかかります。腰と共にパフォーマンスに大きく関わるのが背筋です。打球の飛距離、速球の速度やキレをアップさせるために背筋を鍛えるトレーニングを多くしているのではないでしょうか。

プレー中やトレーニングで腰に負担がかかり腰痛に悩まされる野球選手が多くいます。背中の肉離れにも気をつけましょう。腰痛は、急性的なもの、慢性的なもの、椎間板ヘルニアなど、痛みの原因や症状によって治療方法が変わります。一度、腰に痛みが出てしまうと、回復までに長期間の治療が必要になる場合もありますので、初期症状時に早めに対処しましょう。当院の腰痛への施術は、腰痛の症状・施術のご案内ページをご参照ください。

例4足の痛み

野球は、サッカーやバスケットボール等に比べれば、プレー中に走り続けるスポーツではありません。しかし、下半身の強さがパフォーマンスに大きく関わっているため、走り込みや筋トレにより下半身の強化に努めていると思います。近年では、うさぎ跳びやタイヤ引きのような身体を痛める危険性のあるトレーニング方法は取りやめていると思いますが、昔から野球人気は高く、現在子供達を指導している大人は、昔の教えのままに指導しているケースも多いことが懸念されます。身体を痛めやすいトレーニング方法などにより下半身に痛みが生じることも考えられます。

捻挫・肉離れ・靱帯損傷

野球の走塁は、ダイヤモンドと呼ばれる4つのベース間を走ります。実際はひし型ですが、ほぼ正方形で作られている狭い空間で、走塁方向をほぼ直角に変えて走るため足に負担がかかります。走塁が上手くなるとトップスピードのまま方向転換していくため、特に足首に負担がかかります。また、学生の部活では、ランニング練習にて限られた範囲を同じ方向で足っていることも多いのはないでしょうか。そこで起こりやすくなるのが足の捻挫や肉離れです。

また、投手は投球時に足を捻る動作もあり、走塁時や捕球時には、走行方向だけではなく球を確認しながらのスライディングなど激しいプレーになることもあり、そういった時に靱帯を痛めてしまうこともあります。

オスグッド病 (オスグッド・シュラッター病)

オスグッド病は、ジャンプ動作が多いバレー部やバスケット部、ダッシュやキック動作を行うサッカー部でよくみられる膝のスポーツ障害です。野球でも走り込みやスクワットなどのトレーニングをよくするため起こりえます。

オスグッド病の症状と原因ですが、10歳から16歳の成長期の小中学生に多くみられる膝のオーバーユースによる成長期スポーツ障害です。身長が伸びる時期は骨の端が柔らかくなります。しかし、筋や腱などの軟部組織は骨のように成長はしません。その結果、硬い身体になり、骨が筋や腱に引っ張られる状態が続きます。運動によりより筋や腱のストレスが高まることで、膝のお皿の下にある脛骨粗面部(すねの骨の上部部分)に負荷がかかり、軟骨部分が剥がれたり、めくれ上がる状態になります。膝下が山のように膨らみ、疼痛が伴います。

症状が進んでしまっては、痛みを抱えながらプレーするしかありません。接触プレーや膝を床につけると激痛で悶絶します。患部を軽くデコピンするだけでも痛みで動けません。成長期が終わり症状が固定すれば痛みはなくなりますが、膨らみは改善しません。成長期の子供にとって、成長が終わるまで悩まされるのは長く生活にも影響してしまいます。

痛みが出る前からの予防が重要ですので、普段からストレッチによる筋や腱の柔軟性を高めましょう。痛みが出てしまってからは、専用のサポートーも販売されています。当院では、患部にかかる筋肉や腱からのストレスを緩め進行を防ぎます。早期での対処が大切です。

野球の怪我やスポーツ障害の症例に経験豊富なまつさか整骨院

日本での野球競技人口は依然として多く、三重県では特に成長期の小中学生や高校生で野球をしている方が多くいます。それに伴い野球での怪我やスポーツ障害も昔から多いです。野球肘や野球肩、捻挫や靱帯損傷などの怪我をした場合、まずは病院(整形外科)にてレントゲン撮影と診断をおすすめしています。なぜなら、国家資格のある整骨院でも、レントゲンや外科手術は行うことはできず、精密な検査により治療やリハビリのプランを立てるためです。

ただし、本格的に競技をされている野球選手の場合、病院とは別に当院でもご相談されることを強くおすすめいたします。なぜなら、ただ病院にかかるだけの場合と、当院も利用されるのでは試合復帰までにかかる時間と、復帰後の肉体的パフォーマンスに大きく差が出てしまいます。

当院は、開院以来多くのスポーツ選手の治療・リハビリを診てきました。

痛みの原因、一人ひとりの身体や環境の違いから回復までの計画を立て復帰まで、更には復帰後までサポートいたします。

理由当院でスポーツ障害や怪我の治療を受ける5つのメリット

- 練習や試合復帰までをスケジュール化し早期回復をサポート。

- 怪我の予防策、回復トレーニングを徹底指導。

- 様々なスポーツに関する情報があるため、多様なプレー・トレーニングに関するアドバイス。

- ポジション別に怪我の原因を突き止め、正しいフォーム指導による再発防止・パフォーマンス向上。

- 症例によって、各種保険が適用できます。

野球の怪我やスポーツ障害の予防

野球をする上で怪我は起こりえます。怪我をしづらいトレーニングやストレッチを取り入れることで怪我のリスクを下げることが出来ます。普段から自身の身体の変化に注意を払いましょう。そして、痛みが出てしまった場合は、なぜ怪我や痛みがでてしまったのか振り返りましょう。それだけで再発や症状の進行を遅らせたり止めることが出来るかもしれません。自分だけでは判断できない時は、指導者や保護者に相談してください。

とはいえ、学生時にはチームに迷惑をかける心配や、せっかく勝ち取ったレギュラーの座を失う怖さで周りに相談しづらい状況も理解しています。ぜひ当院にご相談ください。

痛みや怪我の状況や原因から、「プレーを続けて良い痛みなのか」、「保存療法で十分か・その期間は」、「治療が必要なのか」、など説明いたします。原因や状況が分からないままプレーするのは重傷化のリスクを高めてしまいます。

ほとんどの病院や整骨院では、「どの人も同じ治療」をするため、復帰後に野球でプレーするのに必要な、損傷していない部位までガチガチに固定されてしまい、筋力回復のための時間を大きくロスさせてしまう可能性もあります。

当院では、患者さん一人ひとりの状況を確認し、例えば、30歳の選手と成長期の10代の選手とでは、治療法やスケジュールを変えています。ポジションや人それぞれの身体の状態、怪我をするまでの状況、年齢による身体の特徴などを考慮してプランを立てています。

当院は、スポーツ障害や怪我の治療・リハビリ・回復後のサポートに力を入れているため、県外からの患者さんもいらっしゃり、症例データや症例治療の経験が豊富なですので患者さんに最適なプラン作りにより強くなり早期回復のサポートを可能としています。

例当院での野球によるスポーツ障害や怪我の症例

-

野球肘津市の小学6年生の野球部員 肘の内側靭帯損傷

先日、野球肘になったと小学6年生の男の子が来院されました。整形にて安静と言われたが、どのように痛んでいて、どれだけの期間で治るのかの説明が不十分だったとのことで来院されました。

エコーで肘を観察すると、内側の靭帯の損傷がありました。そのことを説明し、この状態で投げると腫れが強くなり靭帯が部分断裂の恐れもあると確認してもらいました。

その後は、靭帯の回復を早めるために超音波にて血流を改善し、微弱電流にて回復力を2日間増幅する治療を継続的に行い、3週間で無事試合に復帰できるようになりました。

-

脱臼松阪市の高校野球部員 最後の大会前の肩関節脱臼

先日、高校野球している3年生の男の子が来院されました。体育の授業で友達にぶつかり肩が上がらなくなった、今週末に試合があるので出たいということでした。

触診すると、肩の一番端(肩峰)に激痛がありました。エコーで診てみると、少し脱臼していました。通常は2週間三角巾にて固定が必要なけがであること、そうしないと脱臼癖がつくなど後遺症が出る可能性があるということを説明しました。

しかし、本人の希望で最後の大会なのでどうしてもということで、超音波にて関節の腫れを取り、肩峰についている靭帯に鍼治療を行い、なんとか試合に出ることができましたと来院時に話してくれました。その後も後遺症が出ないように継続治療を行っています。